こんにちは、まなてぃです。

普段は「車なしで楽しむ旅行記」を書いていますが、今日は番外編!!!

今回のテーマは 「IT初心者がG検定に一発合格した体験記」 です。

実は私は企画や営業を担当しているベンチャー企業勤め。普段はお客様と話したり、新しい企画を考えたりするのが仕事で、ITスキルはほぼゼロ。

コードを書いたこともなければ、機械学習のアルゴリズムなんて言われても「それって何の呪文?」状態でした。

そんな私でも合格できたのはなぜか。

ここでは 勉強の工夫・試験当日のリアルな様子・合格後に感じたこと を余すことなく書いていきます。

受験日:2025年9月

G検定とは?

G検定は、日本ディープラーニング協会(JDLA)が主催する資格で、AIやディープラーニングに関する幅広い知識が問われます。

エンジニアだけでなく、企画や営業などのビジネス職でも「AIリテラシー」を証明できる資格として人気があります。

なぜ受験しようと思ったのか

私は普段、ベンチャー企業で企画や営業の仕事をしています。

正直、ITの知識はゼロに近い初心者。

ですが、ここ数か月で「AIを使わない日はない」くらい、仕事にAIが入り込んでくるようになりました。

生成AIで企画書を作ったり、データ分析をAIに任せたり…。

ーー仕組みを全く理解していないのに、AIを仕事で使い続けるのは危ういのでは?ーー

そう感じて、「AIの基礎を体系的に学べる」と評判のG検定に挑戦することにしました。

勉強方法

完全初心者の私が取った勉強法は、次のとおりです。

① 公式テキストをじっくり読む&AIを使って理解を深める

使ったのは日本ディープラーニング協会監修の公式テキスト。

正直な話、最初に開いたときは衝撃でした。

「ディープラーニング」「活性化関数」「畳み込みニューラルネットワーク」…

どれも横文字だらけで、まるで外国語の教科書。読めば読むほど「わけわかめ状態」で、何度も心が折れそうになりました。

そこで活用したのが ChatGPTやCopilotやGeminiなどのAI。

こんなプロンプトを入れると、難解な用語もスッと理解できました。

「AIにAIを教えてもらう」学習スタイルが想像以上に効果的でした。

▼実際に入れていたプロンプト

「なぜ半教師あり学習は教師あり学習より汎化性能が低くなる?初心者にもわかるように説明して」

「隠れ層とプーリング層の違いを小学生にもわかるように説明して。そして表にして」

② 問題集を解きまくる

次に取り組んだのが ヤンジャクリンの合格問題集。

G検定は 2時間で約200問(回によって変動あり)という超ハードな試験。

「知識」よりも「スピード」と「慣れ」が重要です。

- 1周目:解説を読み込みながら理解

- 2周目:制限時間を意識してスピード重視

繰り返すことで、出題傾向が見えてきました。

③ YouTubeで耳学習

移動中や家事をしている時は、YouTubeの解説動画をBGM代わりに流しました。

内容が全部頭に入るわけではありませんが、耳から入れることで「単語に慣れる」「親近感を持つ」効果がありました。

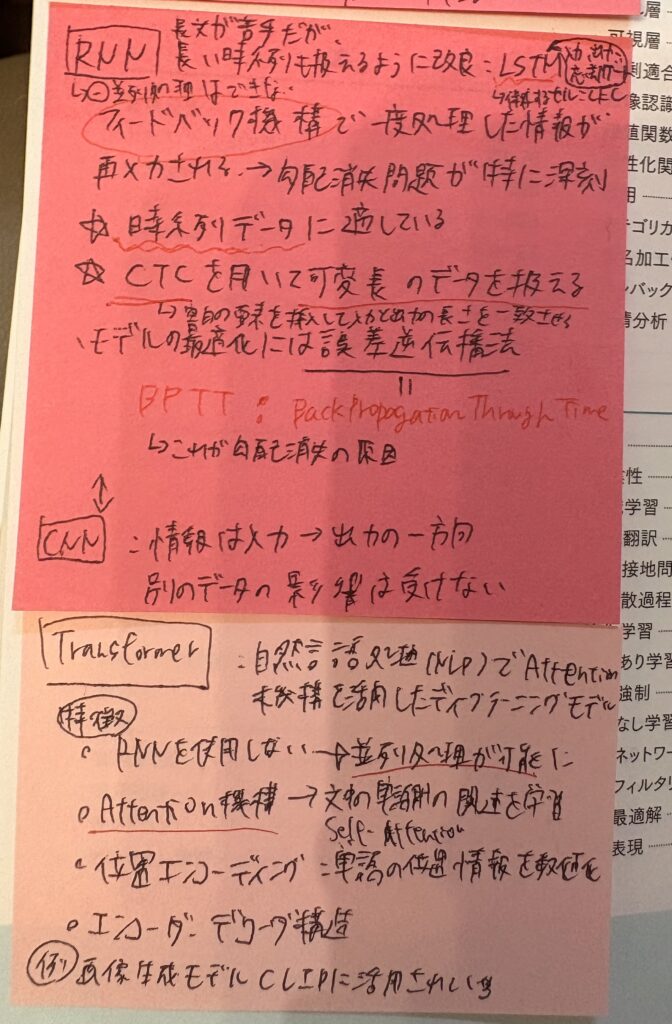

④ 付箋学習

新しく学んだことは 自分の言葉で付箋にまとめる。

短いフレーズにしてノートやドアに貼り、日常生活の中で自然に目に入る環境を作りました。

寝る前などに眺め、定着するようにしました。

こんな感じに付箋にまとめたものをぺたぺた貼ってました

勉強時間とスケジュール

社会人なので勉強時間は限られていましたが、短期集中で取り組みました。

「毎日少しずつ」ではなく「短期集中」だったのが、結果的に良かったと思います。

試験当日の工夫

試験はオンライン受験。便利ですが、トラブルが心配です。

そこで私は事前に環境を整えました。

- モニターに接続:問題文を大きく表示して効率アップ

- 操作方法を確認:公式の受験環境テストで動作チェック

試験中はこの戦法を徹底しました。

実際に受験してみて

率直に言います。「むずすぎ!!!」

問題集やテキストで見たことのない問題が山ほど出ました。

ただし、全く歯が立たないわけではなく「この選択肢は違う」と消去法で戦えました。

試験後の感想は「落ちたかも…」。

とにかく問題数が多く、2時間ぶっ通しで解き続けるのでぐったり疲れました。

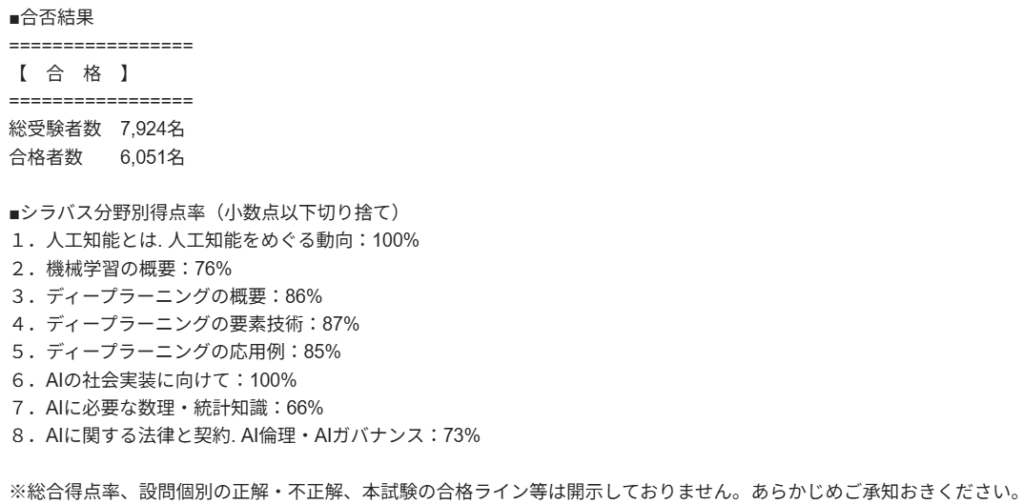

合格発表

約2週間後、合格通知がメールで届きました。

画面に「合格」の文字を見た瞬間、思わずガッツポーズ。

合格できた理由を振り返ると…

- ChatGPTなどのAIを使って難解な概念を理解

- YouTubeなど身近なツールを活用してG検定のワードを身近なものに

- 問題集を解いて「スピード慣れ」

この3点に尽きます。

初心者が合格するためのアドバイス

これから挑戦する方へ、私からのアドバイスは3つです。

- 最初は意味不明でも気にしない

専門用語は最初は誰でもわかりません。慣れれば理解できます。 - 問題集を繰り返すことが最強

出題傾向の把握&スピード感を養うのに必須。 - オンライン受験の環境準備を忘れない

トラブルで焦ると実力を出せません。必ず事前チェックを!

おわりに

今回の体験を通じて感じたのは、 「工夫すれば初心者でも合格できる」 ということ。

旅行ブログの番外編でしたが、もしこの記事が「自分もG検定に挑戦してみようかな」と思うきっかけになれば嬉しいです。